Fausta Squatriti è nata a Milano nel 1941, inizia la sua ricerca artistica poco più che ventenne (la prima personale è del 1964), da allora è protagonista del mondo artistico italiano e internazionale. Artista versatile disegna, scrive narrativa e poesie, realizza libri d’artista. Abbiamo cercato di conoscerla meglio in occasione delle sue recenti apparizioni milanesi a Miart e con la mostra “Opera al nero” ospitata alla chiesa di San Bernardino alle ossa, conclusasi il 2 novembre.

Come si è avvicinata all’arte? E quando ha cominciato a considerarsi, finalmente, un’artista?

Sono sempre stata, non dico vicina, ma dentro all’arte. Ero una bambina di nove o dieci anni, passavo molto tempo guardando nei libri dei miei genitori le foto delle opere espressioniste e cubiste. Quando ho visto Guernica, esposta a Palazzo Reale a Milano, ho saputo, ho deciso, ho capito, io sarei stata un’artista cubista. Cubista non lo sono mai stata, non era certo il tempo, ho avuto presto modo di capire il surrealismo, l’astrattismo informale e gestuale. Alla fine degli anni ’50 gli artisti più grandi di me, che frequentavano mia madre, la poetessa Lina Angioletti, mi hanno fatto conoscere la poesia del ‘900, che si traduceva con criteri aggiornati, proprio in quegli anni di un fervido dopoguerra.

In generale, condivide con altri le idee per le sue opere o è una “solitaria” della creazione artistica?

Sono una solitaria, anche se ho conosciuto, ammirato, e capito le avanguardie che mi scorrevano accanto. Verso i vent’anni, sono stata informale, frequentavo ancora l’Accademia di Brera, nei primi due anni era d’obbligo disegnare la modella dal vero. Nell’impazienza, per capire linee, fisionomie, movimenti della modella, ho addestrato la mano, ed è stato facile togliere ai miei disegni ogni riferimento realistico, portando la mia energia dentro alla composizione atmosferica, evocativa, anche drammatica, dell’informale. Ma un paio di anni più tardi, era il 1963, guardando gli affreschi di Tiepolo, prima dal vero a Venezia e poi in un libro in bianco e nero, come erano i libri d’arte ancora in quegli anni, ho fatto entrare nel mio lavoro l’ampiezza dello spazio celestiale, i riccioli degli angeli, lo scatto delle vesti, il buffo dei putti dispettosi, dalle carni grassocce. Ho tolto a tutto ciò la verosimiglianza, ed ecco il mio primo lavoro facente parte di una serie, chiamata « La passeggiata di Buster Keaton ». Erano composizioni ironiche nelle quali entrava il dramma freddo degli inganni, alla maniera rococò, ma irriconoscibile. Opere che non facevano parte di alcuna corrente.

Autoritratto davanti allo specchio, 2013

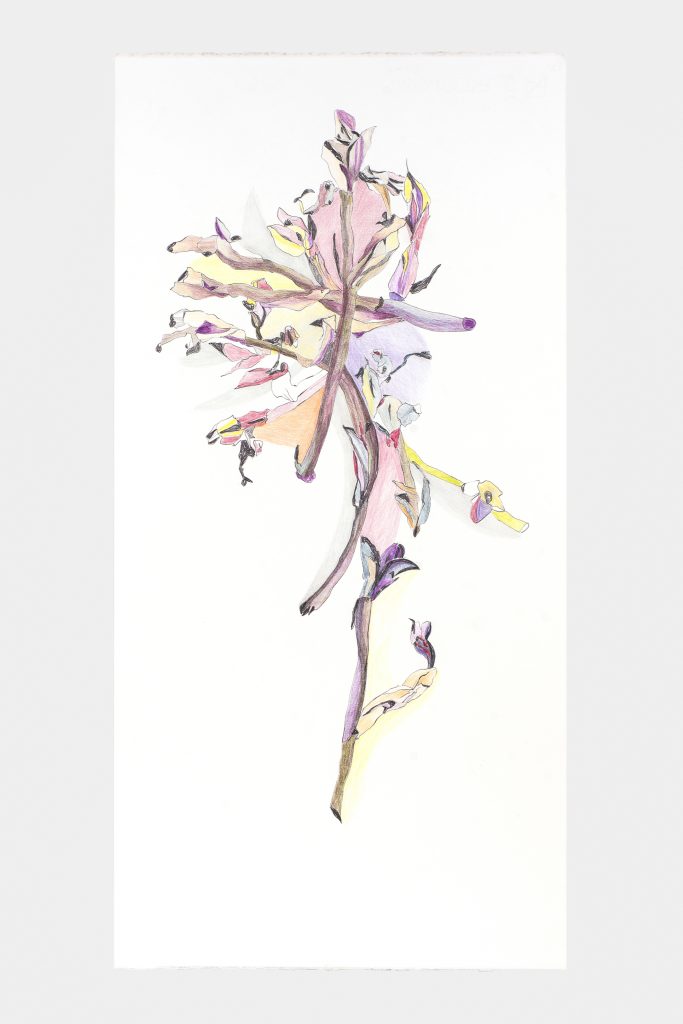

Naturalia et Mirabilia: ospite improvviso, 2018

Quale è la molla che fa scattare l’idea che porterà all’opera? E come nascono i titoli delle opere?

Questo è difficile a dirsi, rimane un segreto, per l’artista stesso, come vengono le idee, e direi per fortuna, perché quando l’ispirazione (esiste) progettata a tavolino, nascono opere didascaliche, al seguito di altre, nate per miracolo. I titoli mi vengono, a partire dalla Passeggiata di Buster Keaton, per entrare in un particolare mondo narrativo. È anche una specie di opposizione al titolo « Senza titolo » che andava molto in auge in quegli anni, quasi a dire che l’opera d’arte nasceva senza una apparente storia da narrare, senza ragione, e solo per il guizzo di un momento. Ecco, io ho sempre lavorato al contrario di questo « senza titolo » chiuso e repulsivo, quasi uno scherzo di superbia, o una ammissione di incapacità. E siccome la mia altra vocazione è la poesia, mi pare logico che io dia un significato scritto al pensiero che si forma attorno ad una narrazione. Come questo avvenga, non lo so, sarebbe noioso saperla a priori, le idee vengono, e se ne vanno, si disfano, per ricomporsi in modo diverso.

Lei impiega diversi tecniche e supporti, dalla grafica al disegno, dal collage alla scultura, installazioni e opere polimateriche. Cosa la spinge a usare questi diversi medium? Attribuisce ad ognuno di essi un significato particolare?

Se, come ho fatto negli anni ’70, capisco che devo usare il ferro tagliato e saldato alla perfezione, per dare alle mie forme geometriche una bellezza che non denunci la fatica per raggiungerla, in quel momento è perché ne ho bisogno. Ma se in cicli di lavoro successivi non sono più colma di quel desiderio di perfezione fredda, per dire che il mondo delle idee, e perfino della carne, ambisce alla perfezione formale, trovo altro, e il ferro smette di interessarmi. Sono entrati nel mio lavoro il legno, il gesso, la fotografia, materiali che non avrei mai immaginato di sapere usare, e, accostando l’imperfezione alla perfezione di campiture geometriche, ho trovato il modo di porgere nell’opera una immagine dell’esistente che comprende parecchie sue istanze. Il materiale è la forma delle idee, se non trovi quello giusto, le emozioni non si producono, il significato si slabbra, perde la sua verità.

Mi ha fatto riflettere il motivo che lei adduce per il suo ritorno al disegno negli anni Ottanta: la necessità di fissare su carta l’orchidea che le veniva regalata dall’uomo amato. Il disegno passa da “linguaggio di servizio” a espressione in sé stesso. Cosa ha scoperto nel disegno (o forse, nell’atto stesso di disegnare) in quegli anni?

Avevo disegnato dal vero, appassionatamente, ma solo come esercizio, negli anni dell’Accademia. Mai avrei immaginato di tornarvi, ma l’ho fatto, per salvarmi dalla noia della degenza in ospedale, dove ho disegnato i fiori che mi venivano offerti dall’uomo che amavo, e dai miei più cari amici. I primi non erano molto belli, a me non piacevano. Ma presto ho tenuto in mano la matita in modo diverso, sono entrata nel segno, l’ho fatto ancora più analitico, e volendo servirmene per essere più vera, me ne allontanavo. In arte, più vuoi essere prossimo al vero, e, per paradosso, meno lo sei. La fedeltà anche crudele del soggetto interpretato fa emergere aspetti del vero che servono per parlare di astrattezza. Il vero non è replicabile, più lo cerchi e più te ne allontani.

Nel suo lavoro mi sembra sempre ben presente l’idea se non della morte, almeno quella della caducità, ma forse ancora meglio l’idea della soglia, del passaggio da una condizione ad un’altra, da uno stato al successivo… Me ne può parlare?

Sì, in qualche modo, ho risposto anche nelle domande precedenti. Alla morte ho sempre pensato, sia perché è inevitabile farlo, sia perché è la nostra compagna, l’alter ego di tutto l’esistente. Nel regno animale, nascita e morte hanno scadenze brevi. La soglia, come dice lei giustamente, è importante, tra vero e falso, tra buono e cattivo, tra vivo e morto. Non sono convinta che la morte sia cosa grata a qualcuno, la aspettiamo pazientemente, o impazientemente, e tutte le religioni prospettano un aldilà, per non morire del tutto. Si ha un bel dire che la morte non ci fa paura, in realtà, la morte ci terrorizza. Qualcuno più calmo, più credente, sarà meno spaventato. E siccome nessuno è tornato indietro a raccontarci come è andata…

Anche gli agganci all’arte concreta, costruttivista e programmata, così espliciti nelle grafiche dei primissimi anni Ottanta, negli anni Novanta si abbinano, con un gesto veramente coraggioso, ad istanze e ad immagini ben più “politiche”, emotive (mi riferisco ad esempio a lavori come Nel regno animale o Segni del conflitto). Cosa l’ha spinta su questa strada?

La vita degli altri, la mia, il mondo, siamo cambiati, e lo abbiamo fatto in fretta. Per anni avevo rifiutato di essere troppo espressiva, odiavo la retorica, di affrontare i temi religiosi, di esprimere il mio dissenso. Ma con gli anni, lo sdegno, il dolore, non solo mio personale, quello del mondo intero, sono diventati per me soggetti importanti, non potevo, non posso fare a meno di rendere loro l’omaggio che devono avere, che io, come artista, sento il bisogno di dare loro. Anche nello sdegno. So bene che la voce degli artisti non ferma le guerre, non sfama nessuno, ma che altro posso fare?

La bellezza di un’opera d’arte: dov’è? cos’è? È importante la bellezza in un opera d’arte?

La bellezza è il veicolo di passaggio delle idee, è il necessario linguaggio per fare arrivare al cuore il messaggio. In arte, anche togliendo, anche riducendosi al « Senza titolo », se la bellezza c’è, ti colpisce al cuore, ferisce, offende e consola. L’arte fa percepire, e fa pensare, indigna, sollecita, guai se lascia indifferente. La bellezza è lo strumento. Ma della bellezza in tanti hanno timore, proprio perché è poco stabile, la sua esistenza cambia con le epoche, con la cultura di chi guarda. Molti luoghi comuni sulla bellezza delle donne, che sarebbe abbinata alla superficialità, alla stupidità, non hanno ancor finito di proliferare. La bellezza è una freccia che ci colpisce, e pur desiderandola, fa paura. Non certo a me, che la adoro.

La critica d’arte e, a partire dagli anni ’90 del secolo appena trascorso, la curatela “affiancano” il lavoro artistico in un rapporto talvolta nebuloso ma sempre ricco di risvolti e di scambi in entrambe le direzioni. Quale rapporto ha con i critici e i curatori? C’è qualche critico/curatore che apprezza particolarmente? Si confronta con essi nella fase di ideazione di un’opera?

Appartengo alla generazione in cui i critici d’arte erano pochissimi, e nella scala dei valori, sopra di loro stavano gli storici dell’arte. I grandi accademici, direi che appartengono al passato, anche chi insegna alle università, lo fa in modo più attuale, meno accademico. Ero amica di Umbro Apollonio, Carlo Belloli, Gillo Dorfles, Giulio Carlo Argan. Ed ero amica di critici d’arte, Giorgio Kaisserlian, Guido Ballo, Roberto Sanesi, tanto per fare due nomi. Tutte queste persone, sono morte, erano molto più grandi di me. Tra i critici d’arte e i curatori, a mio avviso la differenza c’è, ma adesso il confine è molto più flessibile. Non mi faccia dire nomi, ho parecchi amici, tutti bravi e preparati, sia tra i critici che tra i curatori, non vorrei dimenticarne uno!

Come definirebbe la sua ricerca artistica? E cosa spera di ‘lasciare’ a chi si avvicina alle sue opere?

De Rerum Natura, 2021

De Rerum Natura, 2021

Come la definirei? A volte mi sono sentita sottovalutata, negletta, oltraggiata. Come spesso accade per gli artisti, nulla è abbastanza per noi. Iniziare una carriera all’estero, come ho fatto io, con la mostra a Stoccolma nella mitica Galerie Pierre, quando andare all’estero, per i giovani artisti, era molto difficile, era eccezionale, mentre a me sembrava solo normale. Lo stesso vale per il mio insegnamento alla University at Manoa, a Honolulu. Ho conosciuto e frequentato in amicizia tanti grandi artisti. Ogni tanto mi arriva voce di un amante che avrei avuto, e che era un amico, per giunta con una età che avrebbe potuto farne un mio nonno. Così, rispondo: per fortuna, tra tutti gli amanti che mi sono attribuiti, ce ne è anche qualcuno di vero.

Add Comment